多年前有支廣告,小男孩說:「我有一個朋友叫阿秋,一跟他玩我就會一直阿秋,他是我一輩子的朋友......」在臺灣,近50%的兒童有過敏性鼻炎的問題,打噴嚏、鼻塞、鼻子癢等過敏症狀彷彿是成長必經的過程,而「挖鼻孔」自然也成了孩子最常見的壞習慣之一。

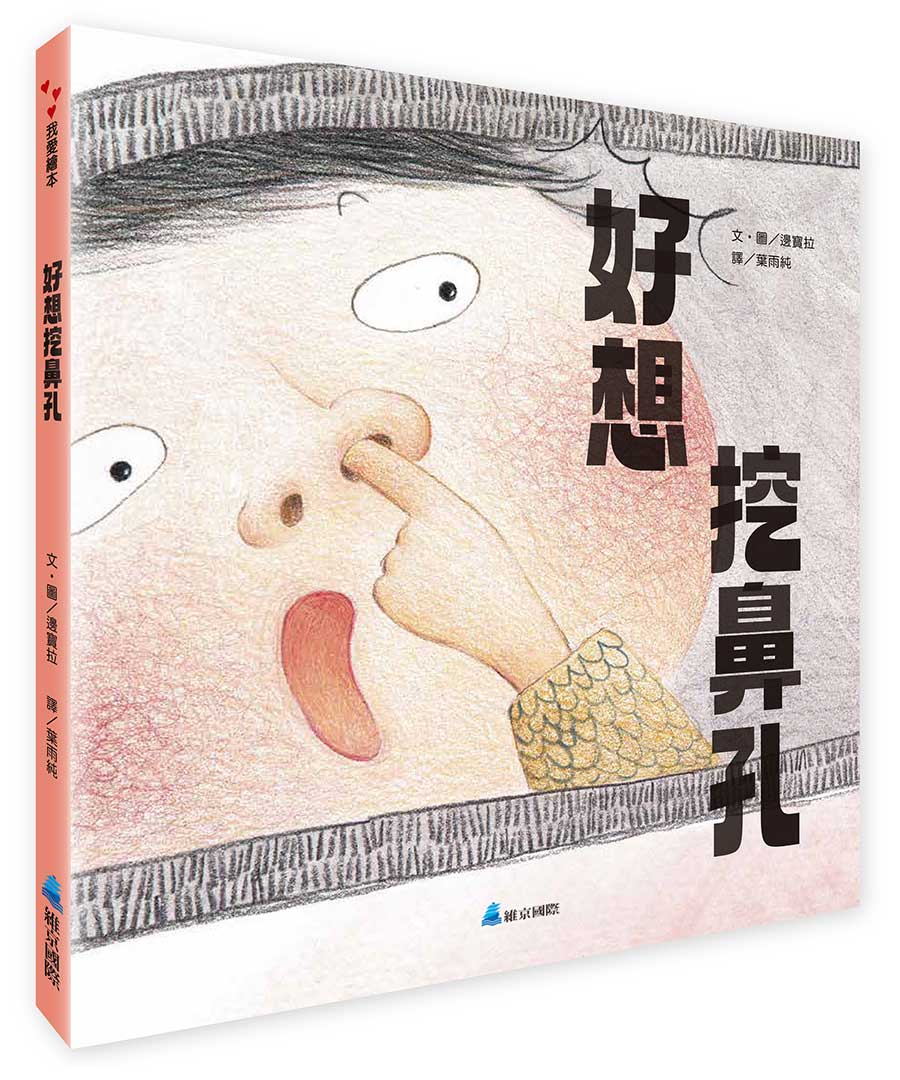

《好想挖鼻孔》這本繪本以輕快幽默的語調,道出無數家庭的日常:孩子只是鼻子覺得癢,又沒有惡意,卻被大人糾正和責備。故事中的小男孩,整天努力克制自己那隻不安分的手指,稍一鬆懈就不小心挖鼻孔挖到流鼻血了。孩子們讀著讀著,會忍不住笑了出來──因為這不就是他們嗎?我們大人總希望孩子舉止得宜、乾淨整齊,不要有壞習慣,好像會抖腳、咬指甲、摳鼻子的就是壞孩子。但其實孩子正在學習如何和自己的身體、情緒相處,當他們鼻子覺得癢、情緒感到焦慮時,挖鼻孔是再自然不過的行為了。本書最溫柔的一筆落在故事的結尾,原來媽媽小時候也會挖鼻孔,讓原本受挫的孩子,忽然獲得一個溫暖的擁抱,讓他暸解自己不是被責備、被討厭的對象,而是被理解、被陪伴的心肝寶貝。

從兒科醫師的角度來看,公然挖鼻孔不僅不禮貌,如果手沒洗乾淨,病菌也會搭便車,趁機入侵鼻黏膜,因此衛生習慣不好的孩子容易頻繁的感冒生病。有時挖得太忘我,還會挖破血管,造成流鼻血呢!這些醫學上的考量,當然值得關注與提醒,但對於孩子不恰當的行為,家長的斥責和禁止常常不只沒有效,還有反效果和加深親子的對立。建議可以用溫和的語氣,陪伴練習控制衝動或尋找替代的行為,比如跟孩子說:「我們可以用面紙擤鼻涕,會舒服一點。」或「你可以先捏捏鼻子,待會媽媽幫你洗鼻子。」這樣的對話,遠比一句「不可以挖鼻孔!」來得有效,也更有愛。

《好想挖鼻孔》是一本適合親子共讀的繪本,它不只提到挖鼻孔,更講述了該如何看待那些讓大人皺眉、孩子困惑的小動作。讀完這本書,也許我們會忍不住想起自己童年時偷偷做過的事,然後,學會放下指責的語氣,換上更柔軟的眼神,去看待孩子在世界裡一點一滴摸索自己的模樣。

陳敬倫/兒科醫生、臭寶爸臉書粉絲專頁版主

more...

《好想挖鼻孔》這本繪本以輕快幽默的語調,道出無數家庭的日常:孩子只是鼻子覺得癢,又沒有惡意,卻被大人糾正和責備。故事中的小男孩,整天努力克制自己那隻不安分的手指,稍一鬆懈就不小心挖鼻孔挖到流鼻血了。孩子們讀著讀著,會忍不住笑了出來──因為這不就是他們嗎?我們大人總希望孩子舉止得宜、乾淨整齊,不要有壞習慣,好像會抖腳、咬指甲、摳鼻子的就是壞孩子。但其實孩子正在學習如何和自己的身體、情緒相處,當他們鼻子覺得癢、情緒感到焦慮時,挖鼻孔是再自然不過的行為了。本書最溫柔的一筆落在故事的結尾,原來媽媽小時候也會挖鼻孔,讓原本受挫的孩子,忽然獲得一個溫暖的擁抱,讓他暸解自己不是被責備、被討厭的對象,而是被理解、被陪伴的心肝寶貝。

從兒科醫師的角度來看,公然挖鼻孔不僅不禮貌,如果手沒洗乾淨,病菌也會搭便車,趁機入侵鼻黏膜,因此衛生習慣不好的孩子容易頻繁的感冒生病。有時挖得太忘我,還會挖破血管,造成流鼻血呢!這些醫學上的考量,當然值得關注與提醒,但對於孩子不恰當的行為,家長的斥責和禁止常常不只沒有效,還有反效果和加深親子的對立。建議可以用溫和的語氣,陪伴練習控制衝動或尋找替代的行為,比如跟孩子說:「我們可以用面紙擤鼻涕,會舒服一點。」或「你可以先捏捏鼻子,待會媽媽幫你洗鼻子。」這樣的對話,遠比一句「不可以挖鼻孔!」來得有效,也更有愛。

《好想挖鼻孔》是一本適合親子共讀的繪本,它不只提到挖鼻孔,更講述了該如何看待那些讓大人皺眉、孩子困惑的小動作。讀完這本書,也許我們會忍不住想起自己童年時偷偷做過的事,然後,學會放下指責的語氣,換上更柔軟的眼神,去看待孩子在世界裡一點一滴摸索自己的模樣。

陳敬倫/兒科醫生、臭寶爸臉書粉絲專頁版主